Zwischen 2011 und 2013 erforschten die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen zusammen mit dem Doerner Institut ihren umfassenden Bestand an Gemälden von Jan Brueghel d. Ä. sowie die seines Vaters, Bruders und Sohnes, um die künstlerische Entwicklung innerhalb der Familie sowie die unterschiedlichen Handschriften der einzelnen Mitglieder zu definieren.

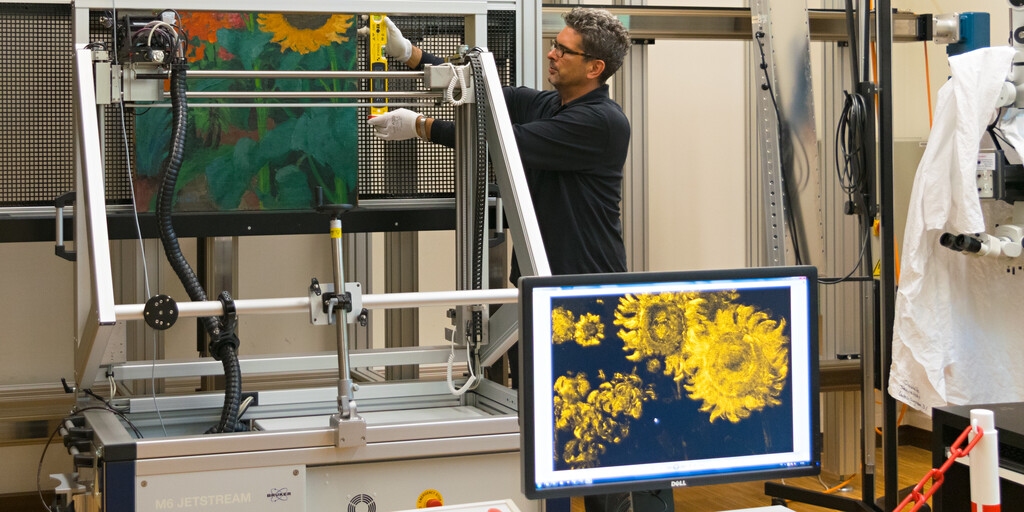

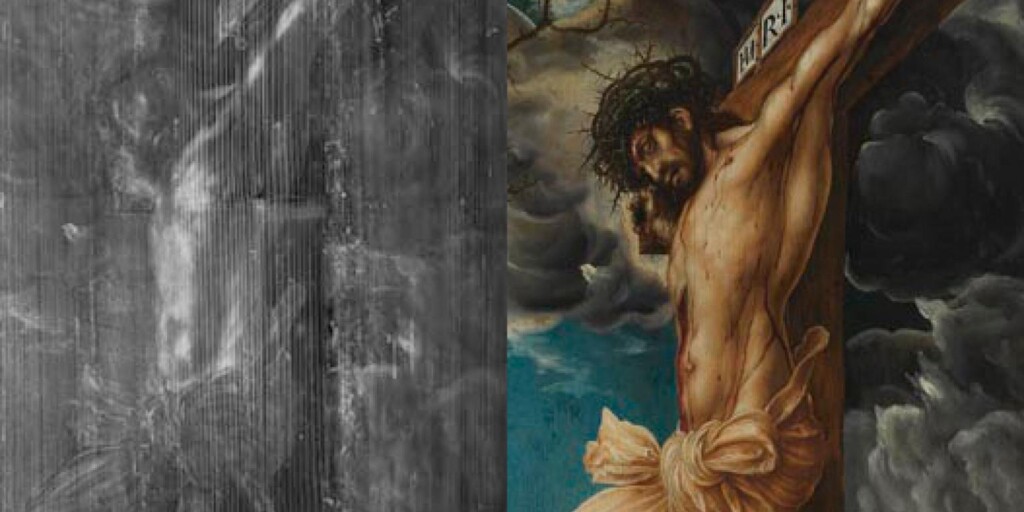

Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen besitzen weltweit die umfassendste Sammlung von Gemälden Jan Brueghels d. Ä., die auch Werke seines Vaters Pieter Bruegel, seines Bruders Pieter und seines Sohnes Jan beinhaltet. Seit 2011 wurde über einen Zeitraum von zwei Jahren der gesamte Bestand, darunter auch Werke, die sich seit Jahrzehnten im Depot der Alten Pinakothek befinden, in Zusammenarbeit mit dem Doerner Institut untersucht. Die digitale Infrarotreflektografie und die Betrachtung mit dem Stereomikroskop gaben Aufschlüsse über den Entstehungsprozess der Gemälde und deren spezifische Malweise. Ziel der Untersuchungen war es, die unterschiedlichen Handschriften der Brueghel-Familie genauer zu definieren und damit zugleich Erkenntnisse über die Werkstattprozesse zu gewinnen. Zuschreibungen sollten präzisiert und die künstlerische Entwicklung über die Generationen hinweg dokumentiert werden.

Die Recherchen ergaben, dass die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen insgesamt 49 eigenhändige Werke Jan Brueghels d. Ä. besitzen; hinzu kommen noch Werkstattarbeiten sowie Werke des Umkreises und der späteren Nachfolge. Die frühesten Beispiele entstanden um 1596 unmittelbar nach seiner Italienreise, die spätesten in den Jahren vor seinem Tod 1625. Mit einer Vielzahl von Landschaften, bäuerlichen Genreszenen, Allegorien und Tierstücken, aber auch eindrucksvollen Beispielen seiner Zusammenarbeit mit anderen Künstlern – darunter die gemeinsam mit Peter Paul Rubens gemalte „Blumenkranz-Madonna“ – präsentiert die Münchner Sammlung alle Facetten seines gemalten Œuvres. Ergänzt wird sie durch zwei Gemälde seines Vaters Pieter Bruegel d. Ä., drei seines Bruders Pieter Brueghel d. J. sowie fünf seines Sohnes Jan Brueghel d. J.

Die Ergebnisse der Forschungen wurden in einem Bestandskatalog veröffentlicht und im Rahmen der Ausstellung „Brueghel. Gemälde von Jan Brueghel d. Ä.“ vom 22. März bis 16. Juni 2013 in der Alten Pinakothek präsentiert.